December 2008アーカイブ

自分に足りない何かを補うためにイラストを描いていて、

自分を認めてくれる恋人ができたら描くことを辞めるのかな。

年末、社内の大掃除。

さっさと終わらせて帰ろうと思っていたけれど、

何だか夕飯をみんなで食べるらしい。

しかも、社内で。

朝の会議と同じ席を使うから自然と会社の女の子と隣り同士になった。

「…」

彼女と会話することないし、また上司と楽しく話すんだろうな。

なんて考えていると彼女は予想外に社長に絡まれていた。

若干セクハラ気味に

「彼氏とか作らないの?どんな人がタイプなの?」

彼女も周りの空気を壊さないように答える。

けれど社長を含めた周囲が茶々をいれるものだから、彼女は小さく言った。

「やめてほしいんだけど、この話題…」

と、見るともなく彼女の方を向くとバッチリ目が合ってしまい、

「…そだね」

と、いつもみたく答えた。

それからも彼女は様子が気になるくらい静かにしていた。

それは予想をこえて、自分の逆側で彼女の隣に座る上司とも全く話さなかった。

逆にどうしたのか不安になってきた。

その後何十分しても、一言も話す様子が無かったので話しかけてみた。

「あ、ビールもっと飲む?」

「うん?いらない」

「じゃあ、お茶にする?」

「大丈夫」

そうあっさりと却下。

なので、ビールの缶の話題を持ち出して簡単な雑談をした。

「実家に帰ったりするの?」

そう聞くと、彼女はうーんと含みを持たせてから言う。

「いちおうね」

食事会が終わって帰る頃、彼女の周辺をウロウロして、

一言、二言声をかけたけれど全然聞いてない感じだった。

どうでもいっか…。

そんな冷めた態度をとる。

今年最後に会える日なのに、挨拶らしい挨拶なんてできなかった。

TRIGUN 21話から引用

「もうダメだ、俺たちはこの星で…」

「今までの生活が…、静かだった日々がなくなってしまった…」

「なんだってこんなことに…」

絶望している住民。

矢面に立たされ暴言に責められるヴァッシュ。

「すまない…」

「それですむのかよー!」

その暴言に割り込むようにブラドが叫ぶ。

「うるせー!」

その声に静まり返る住民。

「事は起こった!目の前でだ!

だがその現実から逃げていただけじゃねえか!

何もしない俺たちがどうこう言えた義理じゃねえ!

身をよせあってガタガタ震えてるだけの俺達にはな!」

さらに続けて言う。

「生きてれば何とかなる、みんなで力を合わせれば

この砂だらけの土地でも生きていけるはずだ!」

上手く物事を整理できないときに見たせいか印象に残ったシーン。

「参加しないんだって?」

どこから聞いたのか、会社の女の子にそう聞かれた。

彼女への関心が薄れたことを示すように事情の説明もせず

「うん」

とだけ答えた。彼女もそれ以上は何も言わなかった。

きっと今の状態で忘年会に参加しても、

今まで何度もあったように彼女の態度に傷付くだけだし、

くだらない恋愛感情なんて捨ててしまったほうが楽だ。

今の彼女の中には好きだった頃の彼女はいなくて、

何か別の、全然違う存在になってしまったようだ。

だから、嫌い。

大掃除をしていると、彼女に呼ばれた。

数ヶ月前に渡した手紙を見つけたらしく、

「いじって良い?」

と、悪戯に笑いながら言われた。

よし、死ぬか。

会社の女の子に仕事の話を聞いてみた。

相変わらず、彼女らしいとても丁寧な説明をしてもらった。

それから間を空け、遠くの席から言い忘れたことを思い出すように

「…ありがとう」

遠距離でそう言うと、彼女は「いえいえ」と迷惑じゃないことを意思表示した。

それから彼女は他にできることは無いかと席に来たりした。

彼女と2人でプリンターの前で待ってたとき、

「なかなか出てこないね」

そんな表情をしたまま彼女と数秒間見つめ合った。

女の子と接するだけ。

その時間が楽しければ楽しいほど

後になって奈落の底へと突き落とされてしまう。

それは相変わらず彼女が自分を見てくれないから、

全てに興味を失うようにして何もない時間を過ごす。

手に入らないのなら最初からいらない

どうでも良くなってイヴに即効帰ってきたこと。

予定もないのに年末の忘年会をキャンセルしたこと。

そんなストイックな人生。

彼女に心配そうに言われたことがある。

「他人にあんまり興味ないの?」

「頼まれてた仕事なんだけど、終わらせておいたよ」

「うん、ありがとう」

「お礼にランチおごってくれるんだっけ?」

そんな約束なんてしていないけれど、冗談交じりに彼女に言うと

「それは、営業の人に言いなよ」

彼女はそう言ってウフフと笑って誤魔化された。

「じゃあさ、コーヒーおごってくれるんだよね?」

そう言っても笑顔を向けるばかりで、彼女は「うーん」なんて悩ましい声をあげる。

それを無視するようにして、思い付いたように叫ぶ。

「あ、そうだ!」

一度自分の席に戻り、それを彼女に渡して声をかける。

「このあいだオープンした店なんだけどさ…」

「なになに?」

「パスタ屋さん」

「ふーん…」

そう言って渡されたメニューをじっくりと眺める彼女。

最初こそ誘われることを怖がるように否定的な意見を言っていた彼女だけど、

予想外に興味を持ってきたように思えた。

「今はまだ混んでるんだけどさ…」

そこで、一息間をおいてから続けるようにして彼女に言う。

「今度一緒に行かない?」

それに対して行くとも、行かないとも言わずに

「あー、オープンしたばかりなんだー!」

「うん、だからお昼とかすごく並んでたよ」

「そっか」

「それが終わって空いてきたらさ、“そのうち”一緒に行かない?」

そんな風に言い直して誘う。

すると彼女も、少しだけ強調するようにして

「いいよ、“そのうち”ね」

「うん」

そんな曖昧な約束を彼女とした。

きっと一緒に行くことなんて無いだろうなって誘う前から思っていたし、

約束の実現だって絶望的な状況だ。そろそろ死ぬか。

「わたしはそろそろ終わるけど、まだやってく?」

残って残業していたら、会社の女の子に言われた。

「いや、そろそろあがるけど…」

そう答えて彼女と一緒に帰ることになった。

「ちょっとね、用事があるの…」

彼女はそう言って足早に駅に向かう。

だから2人で話す時間はほとんど無かった。

駅に到着して電車が来ると、彼女は混雑した車内に怯むことなく

性格をあらわすように前に前に進むので、位置取りに失敗し、

彼女と向かい合って話す体勢になれなかった。

少しだけ雑談をしたけれど、彼女は興味を持つことなく淡々と受け答えする。

表面上の女の子の顔で、愛想の良い感じで。

降りる間際になって彼女に本当に言いたかったことを話した。

「明日さ…上手くいくと良いね」

「うん、そうだね」

「あれだけ頑張ったんだから、上手くいくと思うよ」

そう言うと彼女は何も言わず、首でうんと頷いた。

電車を降りるときは彼女に「おつかれさま」じゃなくて、

彼女の目だけを見て小さくバイバイと手を振った。

「わたし、復活したよ!」

そう会社の女の子が宣言したのは昼過ぎだった。

席に来て、ニコニコ笑顔で嬉しそうに言う。

そんな彼女に理由も聞かず、

「そっか、良かったね」

なんて笑顔で答えた。彼女は天井を見つめるようにして言う。

「ほんとは会社に来るのには、ジーンズは駄目なんだけどさ…」

「うん」

「でも今日はほら…、ジーンズなんだよ」

そう言って両手を少しだけ広げる仕草を見せる。

いつもは見られない彼女のミニスカジーンズ姿。

「そっか、やっぱり似合うねジーンズ」

なんて誉め殺しにするんだけど、彼女はそれを受け流して、

「そう、わたしはもうこの会社になんて縛られないんだ」

そう言ってから「自由なんだもーん」と舌を出すように

意地悪な笑みを見せて言うと、何かに満足したように戻って行く。

話し終えた後の彼女は普段よりも元気だった。

それでも、今日も空回りしていたみたいだけど。

そんな彼女を見て何も言わず、ただ見守るだけの自分。

「…わたしはパパといるのが楽しいから辞めないの」

会社の女の子は会議の後でどこかに消え、1時間ほど戻って来なかった。

それまでの経緯で彼女は、一人で泣きそうになっていたし、

それに信頼する上司であるパパに相談していると分かっていた。

(いい加減、ウザったいな)

そんな2人の姿を毎日のように見ていると、たびたびそう思う。

彼女は当然のようにパパとランチに行って、午前中は全く仕事をしなかった。

帰る頃になると彼女がパパの隣に座ってヒソヒソと話しをするのが聞こえてきた。

「今朝は付き合ってもらってごめんなさい…」

とか、そんな会話をしていたんだと思う。

以前、彼女はパパの機嫌が悪いときに

「愛想よく媚びを売るのは簡単なんだよー」

なんて、自らパパの悪口を言っていたことを思い出す。

ヒソヒソと話した後でこちらに来て、会話のキッカケを作ろうとするように言う。

「朝はね、ほんとに帰ろうとしたのー。いろいろ迷惑かけてごめんねー。今度手伝うからー。」

そんな彼女の軽い言葉は、それこそ媚びを売るように見えた。

そいつの前で愛想振り撒いて、都合良く使おうって感じに思えて

彼女のことが信用ができなくなってしまう。

彼女がパパの隣でヒソヒソと話していた言葉。

「…わたしはパパといるのが楽しいから辞めないの」

意表をついて

「あ、俺は辞めます」

と宣言している自分を想像する。

それは、彼女らの恋愛ごっこに付き合うことに疲れたせいだ。

会社の独身の人が女の子を紹介してもらうらしく、

その話題を上司からされた。

「キミも誰か紹介してもらったらどうかね?」

「いや、でも女子って年上好き多いですよね」

そう日ごろの愚痴を言うと上司は探りを入れるように聞く。

「そんなことはない。あの人なんて良いんじゃないか?」

それは普段ここで言う女の子ではない、事務の女性を薦められたので、

「あまり合わないと思いますよ」

と答えを濁した。

自分でもどうしてそう答えたのか分からなかったけれど、

それはたぶん、すごく単純な理由かも知れない。

“彼女が、恋人として隣りにいる姿が想像できないから”

前日の一件から今日は会社の女の子と仲良く話せた。

呼ぶときに「ねえねえ」と先に声を掛けると良いみたいだ。

そんな風に彼女と仕事の話をしていると話題を切り出された。

「あの人さ、機嫌悪いときはほんと話しにくいよね」

と、彼女は言う。

あの人とは、彼女が信頼している上司のことだ。

「忙しいから機嫌悪いのかな…」

そう答えて反応を伺うと、興味を持つように身を乗り出して質問してきた。

「キミもそう思う?」

「うん」

「あの人の器って小さいなー、そう思いません?」

そんな彼女の悪口に優しい感じで「そだね」なんて答えた。

そのあとで忙しくなり話せないでいると、彼女が席に来て尋ねてきた。

「ねえ、今日はまだ帰らないの?また昨日みたいに終電までやってくの?」

「…うん。忙しいからね」

「そっか、わたしは帰ろうかなって思って…」

「あ、良いんじゃない?今週なんて特に忙しかったしさ」

そんな会話を少し交えた後で、彼女は次の話し相手を探すように上司と雑談。

それが終わると、名前にちゃん付けで呼ばれた。返事をすると彼女は笑顔で言う。

「じゃあ、わたしもう帰るね」

「うん、お疲れさま」

彼女に対して最大級の笑顔で答えてから、

「あ、プリン持った?」

「うん、もらったー」

なんて会社の頂き物を確認しあったあと、挨拶をして笑顔で別れた。

「最近変わったよね?」

遅くまで残業して会社の女の子を手伝っていたら、そんなことを言われた。

思い当たる節なんて、彼女との会話を控えたことしかなかった。

「そう?かな?」

「うん、変わったよ」

「どこが?」

そう聞いてみると、彼女は言葉を探すようにしてから

「自分じゃ分からないか」

と言った。さらに何かを聞き出そうと彼女の言葉を待つと、

それに応えるようにして言う。

「よくなってると思うよ」

彼女とそんな会話をしてから、一緒に終電まで仕事をした。

そんな一日。

会社でよく接する2人の女性がいて、どちらも独身、彼氏ナシ。

もし付き合えたとしても、彼女らはすぐ30代になってしまう。

恋人がすぐに30代になると思うと気が滅入る。

一番旬の20代の時間を誰かに捧げておきながら、

結婚しようなんてどうしたら言えるんだろう。

世の中って全然フェアじゃない。

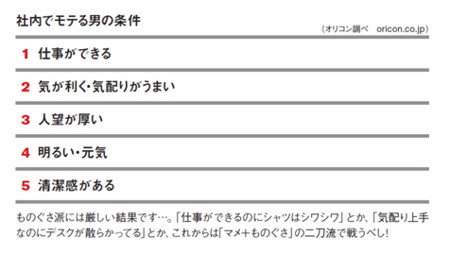

仕事ができるってだけで好かれたことなんて無いし、

彼女らが恋人になりそうな気配も全くない。

気配りしても、ほとんど気付かれてないようだしな…。

上司が仕事で昼前に出掛けてしまい、会社の女の子と残された。

特に意識した訳ではないけど彼女との会話がすすみ、

彼女の仕事を指差して誉め殺していく。

「これなんか良いと思うよ」

「それは、わたしが前に作ったのを少し変えただけなんだ」

「そう?でも良く出来てるよ」

「ちょっと待って…」

そう言って、席にパタパタと走って行く。

資料を持って戻ってきた彼女はそれを見せて言う。

「でも、わたし今回のはあんまり出来てないと思う」

「どうして?」

そう聞くと俯いて首を振るような仕草を見せる彼女。

小さくため息をついてから言う。

「嫌な仕事が重なって、集中できなくて…」

そう言って彼女はこれまでの不満を語りはじめた。

納得がいかなかったこと、信頼する上司の嫌いなところ…。

一通り聞き終え、お昼に行く素振りをすると制止させるように

「あ、外行くんでしょ?一緒に行こっ!」

そう言われて外に出て、同じように愚痴を言いあった。

それから自分は定食屋に、それから彼女はコンビニに向かった…。

ランチに誘ってみればよかったのに、もう彼女を誘う勇気もない。

その女の子は一緒にいてドキドキすることは少ないけれど、

自分の考えているカノジョという存在には近いと思う。

けれど、それだけじゃ恋愛は成立しない。